学びを重ねていく技術があるかもしれない

今回は学び方です。

重ねとは、今知っていることを、少し試したり、試したことをまた確認したり、またはそれで手応えを得たり、または面白いといったりを連続/非連続的に行っていくことです。

なんだか高等技術のようですが、面白いことをやる、学んだことで試す、面白いことをやるの繰り返しってことですね。

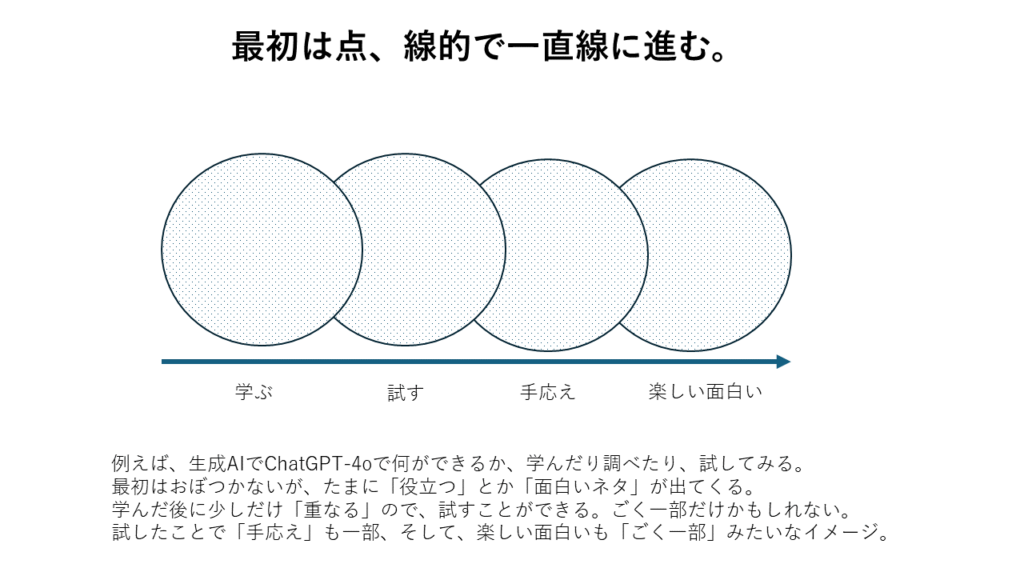

最初は小さな点に過ぎない

物事の始まりは、点です。学ぶといっても、何か基礎がないと動けないわけで。文字通り何も分からないので動けないというか。

でもそれが少し経つと試して、ビビりながら進むと。そうやって手応えを得ていくわけです。

ある日突然ですが「面白いかも」と思ったら、また学び、試し、手応えをえる。

これの繰り返しをやるわけですが、最初は点だし、あまり進まないし。また一回やって終わりでもない。基礎とかって退屈なのはそういうことなんじゃないかと。退屈ではない基礎があるのかなというところです(笑)

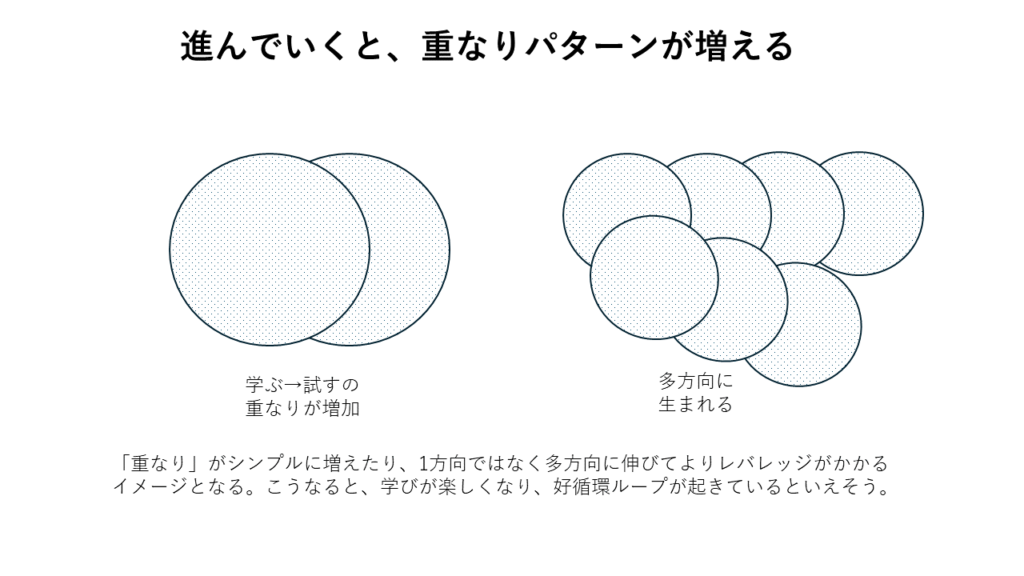

重ねを進めると色々な変化が起きる

次にある程度重ね、学びが進むと変化が生まれます。

学びの変化と言ってもいいですが、例えばということで。重なる領域が大きくなる。これって重なりが大きく重なると「できる」という感覚になることかなと。

だからこそ、重なりが大きいと新鮮さは消える。飽きるので、また違うことにチャレンジすることになります。

他にも方向ですね。色々なジャンルで言えると。将棋の話が、法学で使えるかもしれない。そういうのはザラにある。AIが弱いところで人間が強いところでしょう。

そうやって重ねが変化していく。重なりの円といってもいいし、動き方といってもいい。

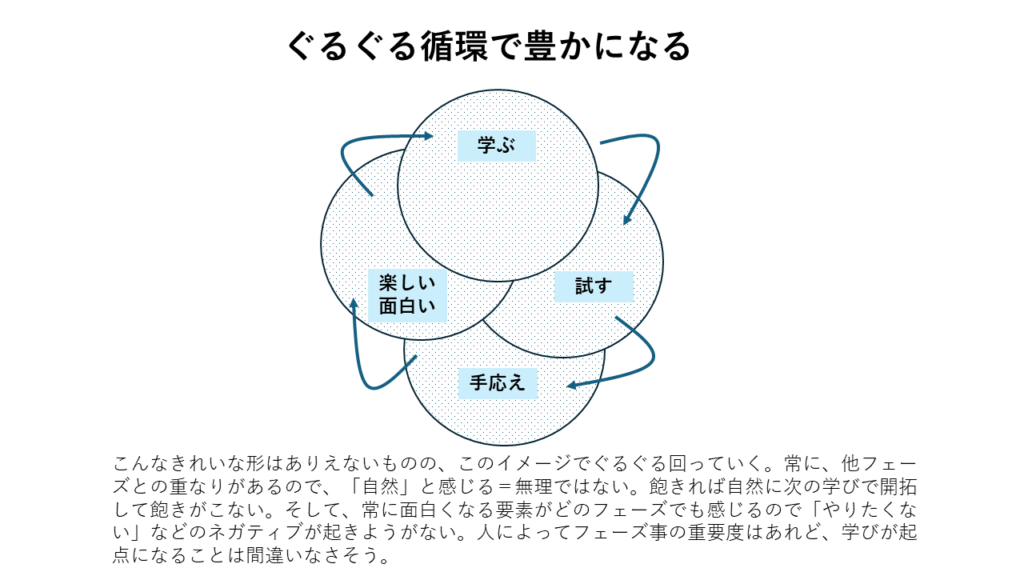

循環していくことで、重ねの技術が躍動しだす

最終的な理想図というよりも、これが僕には起きている感じです。

最初からは無理です。重なりも変化するし、これも飽きます。上でChatGPT-4oと言ってますがこれも飽きるわけですよ。次はどうするかと。

だから飽きる瞬間、その前にまた新しいことをやると。そうやって飽きないことで、また学びが増え、試しが増え、手応えが増え、面白みがまた生まれてとやっていく。

もう嫌だやりたいくなってのがこのループには入りようがないんですね。楽しいから。面白いからです。

おわりに

重ねの技術は最初の基礎とか土台は必要ですが、全くない人はいないのかなと。だからこそ、その最初を少し挑戦ややってみて重ねる。そうすると次が見えるし、全く新しいことをやるわけではないので不安も減る。そうやってビビりながらやるのが重ねの本質かも知れないです。

やることで次が見えて景色も変わる。ってことを僕は重ねの技術であり、学びの技術ではないかと考えたという話ですね。

筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。

最新の投稿

アイデアネタ2024年6月14日ドライ盆栽を初めて知った件

アイデアネタ2024年6月14日ドライ盆栽を初めて知った件 アイデアネタ2024年6月7日ピザのゴミ箱を設置することでゴミが減るのかも?

アイデアネタ2024年6月7日ピザのゴミ箱を設置することでゴミが減るのかも? アイデアネタ2024年6月6日お弁当プラカップがのりで食べられるアイデアから前例を疑おう

アイデアネタ2024年6月6日お弁当プラカップがのりで食べられるアイデアから前例を疑おう アイデアネタ2024年6月5日証明写真でプロフィール写真が撮れるって今どきだと思ったネタ

アイデアネタ2024年6月5日証明写真でプロフィール写真が撮れるって今どきだと思ったネタ

違和感で発想のやり方が学べます

LINE公式アカウント登録で無料で学べます。気になる方はチェックしてみて下さい。