アイデア出しが苦手な人リサーチ第二弾:追加ヒアリング

先に実施したアイデア出しが苦手な人のリサーチ第二弾で、3人ほどヒアリングしたい人がいたのでヒアリングを行なった。第一弾とそこまで変わる期待はないものの、少しヒアリング対象のフィルタリングや集め方を変えたのでそこがどう影響するかというところで見ていきたい。

目次

ヒアリング事項

全体で共通しているのは、上の第二弾で聞いたことをより深堀りするというところです。深堀りが出来るかどうか、つまり対象者がそれに耐えられるかは聞いてみないと分からないというリスクは常にあります。そこで、事前にメッセージで「深堀りしたい」がどうかを聞いています。まあ誠実な人でなければ、「OK」といっておいて、ヒアリング当日は適当な受け答えになりますよね(笑)

ほぼこういうことはないのですが、深堀りや問いかけに対してあまり誠実でない場合はデータとして使えないですし、あと回答の真偽性に関わるんですよね。これらはリサーチする人は常にリスクとしてあると。一方で意図的に嘘をついているわけではないが、ロジックが破綻したり、つじつまが合わないことはまああります。ロジック通りに話す人の方が少ないですし、逆にロジックでしか話せない場合は、こちらつまりリサーチャー側のスキルが課題かもしれないです。感情が動くとか、何か動くポイントにリサーチできてないからですね。

さて、ヒアリング事項としては、以下のような点を掘り下げました。基本的にアイデア出しが苦手という「認識」がある人に対してです。

- インプットが不足している点から、どうアイデアを出そうとしているのか?

- 新しいアイデアになかなかでない点から、どういう認識のズレがあるか?

- 普段のインプットからアイデアは出そうだがそこはどうなのか?

などです。

要するに対象者はそう言っているが、実際のところはどうなのだろうかというところをカジュアルに聴いていく感じでした。

得られたこと

実際にヒアリングをしたことから、細かい属性はもちろん省きますが、得られたことは以下のようなことでした。

- インプット不足の点では、時間が足りないという話があったがそこは除外した。インプット時間がなければアイデアは出ないため。よって、インプットをしているが、それをもとに考えた時にアイデアが出てこない時にどうするか?というところで、さらに調べ直すという行動が観察された。

- もっと深堀りすれば、インプット→考える→アウトプットというアイデア出しの仕組みがある時、インプットは足りてないのではなく足りていて、むしろ多いのではないか。むしろ、その後の考えるフェーズでの時間が足りてない、つまり「結合、問いかけ、関連づけ、組み合わせなど」が出来てないため、当初インプットしたものが未処理となっていて、インプットをするもののあまり出てこないということではないか。

- ここから言えそうなのは、インプットをしていてその後どのように考えているか。その操作によってはインプットがうまく使われずに終わるということもある。

- また客観的に今どこにいるか、どのフェーズにいるかが分からないこともあるので、それが見えるかどうかもあると感じた。

- インプットの幅が偏るという意識があるが、それを改善する手法ややり方もなかなか取り組めてない。ここに対していえることは、違和感なり非効率的な「非論理」的なことをやるしかなさそうという感じ。

- 正解探しではないが、インプットの量でなく「幅」ということで、どういうインプットをしているかの課題感があった

- 考える対象が経営や事業というところで抽象が高いため、アイデアだしが苦手ということではないと言える。実際に対象者は実行のための検証もしており、現状を打破するというある種の革新性が求められる「アイデア」であるのでこれはちょっとアイデア負荷が高い印象

- 普段の習慣からインプットがあるためアイデアは出そうだが、そこはどうなのかという問いから。

- 実際には、普段の行動からインプットは出来ている。例えば、街中で発見するなど。そこで出てくるのは頭に出てくる「思いつき」であって、「アイデア」ではない。思いつきはメモすることはなく、頭に入れて考えるということ。

- ここでいう「思いつき」とは、実用性や実現性がない、所属では実行できないというようなもの。「アイデア」は実用性や実現性が少しでもあり実行できそうなこと。「思いつき」は出ているのであり、「アイデア」が出てこないのでアイデア出しが苦手ということとなる。(アイデアマンが考える「思いつき」と「アイデア」の5つの違いも参考にしてみてください)

- インプット→考える→アウトプットにおいては、インプットは充足しているが、考えるところがあまりできてない。思いつきはメモしていないため、可視化して考えることが不足しているといえる。そのため、実行に耐えうるアイデアは生成されてないと言える。

以上から、やや問いかけや視点はずれているものの、インプットだけしても「考える」ことをしないとアイデアは出てこない。また「アイデア」に対してどこまで求めるかは人によって変わるので、問いかけやテーマや求めるものが「筋が悪い」と、一発解決アイデアや正解探しとなりがちとも考えられる。

サンプルは少ないものの、思いつきでも何でもいいので、それを可視化する作業をしてなかったり、収集したインプットをどうしているかで意外に頭でやっているとか、整理していないというのが苦手意識になっているのではないかと考えられた。

第二弾で見つかったものと重ねる

先の第二弾で見つかったペルソナっぽいものを再提示します。

それは、

アイデア出しが苦手な人は、「インプット」としては何かしら情報は得ているし、見ていて考えている。しかし、そこから出せるアイデアは何か既視感があり、また評価されることはあまりない。そこで別の試みをするか、何かやろうとするが何をしていいかが見えてこない。このループを繰り返すのであまり上達しないか、改善されるところがなかったりする。

アイデア出しが苦手な人のリサーチ第二弾

ということでした。

考えるフェーズ不足ではないか

今回のヒアリングでも、インプット自体に対して課題はそれほどないので、違和感はなさそうです。一方で、既視感みたいなものは結局他のインプットやアイデアを参照していて、「考える」フェーズがないためといえそうです。

仮にこれを考えて一定の実行をして検証していれば、たしかにすぐ実現はできないが、こうすればいいのかもしれない、粘ってみようなどと違うベクトルや成果が得られるのではないか、ということです。

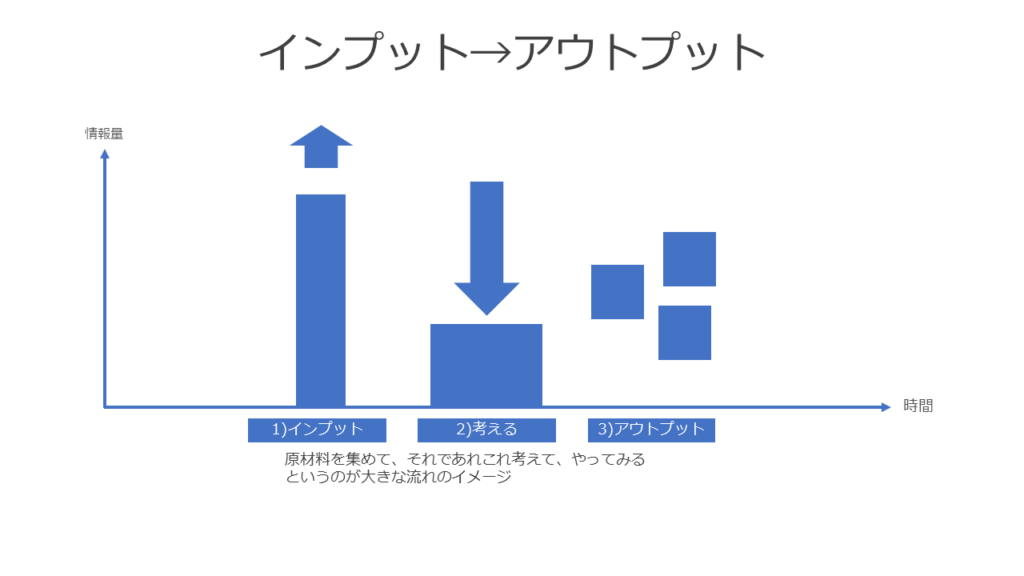

アイデア出しの流れはこのようなイメージです。これはアイデアだけに限らずだとは思いますが、とはいえこれ企画実行とか、新規事業とかでもまあ一緒ですよね。PDCA大好きな人だとこれをぐるぐるやると。でも、まあ大好きでなくても結局こうなっていますね。逃れられない(笑)

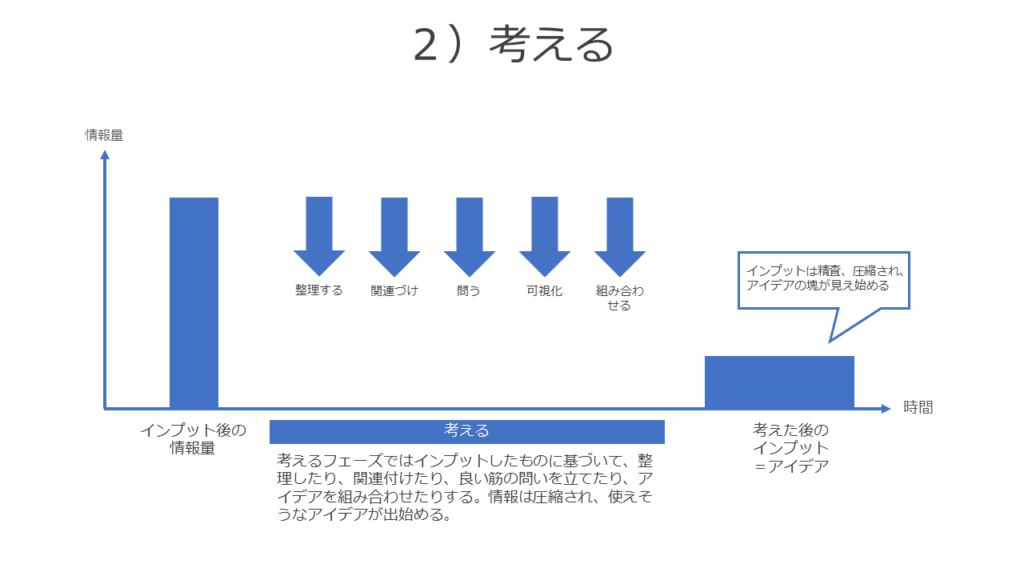

その上で、考えるフェーズって何かというと、

こんな感じです。整理する、関連付けする、問う、可視化、組み合わせるとかです。他にもありそうですが、こういう操作をしているかってことなんですね。

当然メモしたものがないと考えられないですし、付箋でKJ法やるのって考える意味では有効なんですよね。この考えるフェーズをやっていないとアイデアは揉まれないので、思いつき→収束→何か違うなを繰り返す、つまりこれがループとなってアイデアというものが得られないという認識となりました。

あと思いつきとアイデアの違いは、アイデアマンが考える「思いつき」と「アイデア」の5つの違いで以前書いていました。ところで、思いつき→アイデアというためには、上の記事でも書いたように、時間をかけたり、工夫を入れたり、クライアントのために何か条件を考慮していたりとなるので、やはり一捻りいるわけですね。それが実現性とか使いやすいとか色々な違いとなって現れるのかなとも感じました。

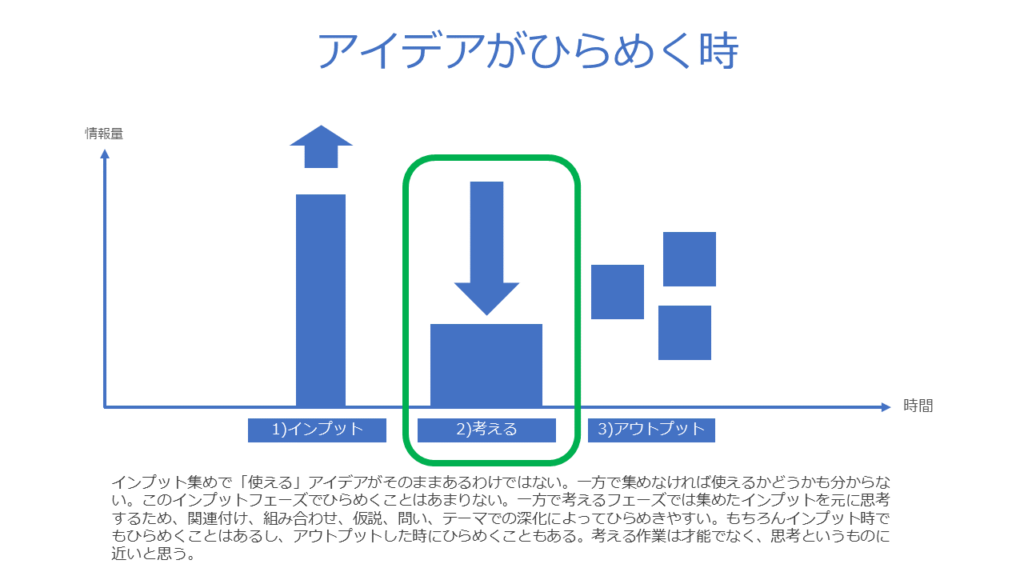

アイデア自体は考えるフェーズで出る

誤解というか、認識違いという意味ですが、アイデアが出るとはどういうフェーズでというと、インプットしている時に出てくる思いつきではなく、あくまで考えるフェーズではないかと僕は想定しています。実際にはひらめき自体はトイレとか移動中とか風呂とか、リラックス時に出ますが、それはインプット→考えることをした人のみが出てくるので、入れただけでは弱い気がします。入れただけで出てくる人は無意識で考えている人でそれは達人といっていいでしょう(笑)

僕の考えはこうですということでした。よって、アイデア自体を出そうとしているけど苦手な人は、インプットはしているが、考えるフェーズにいってないか、そこが不足しているという点が大きくあるのではないか。

考えるって言われても何をしていいか分からんというのもあるので、なるべく細かくしていますけど、ここで違和感発想法ではないですけど、切り口がないならそれぞれの操作が出来ないはずです。

つまり、「関連付ける」って言われても何で関連付けるの?鬼滅の刃が流行っていることと、自分の仕事は関係ないよ?などと、関係ない探しが始まるんですね。そうではなく、「関連しているかも」というものを探さないとこれはもう厳しい。「組み合わせ」もそうですね、全く違うものをインプットして組み合わせることが出来ればいいですけど、なかなかそれはランダム性や偶然性や可視化などでやらないとまあ組み合わせられないですよね。だから人の話を入れてマイドルにしたり、ストーリーとか自分の経験で均していく感じです。

もっといえば、この操作イメージがあったり、出来る人はアイデア出しが得意と言えるし、やっているんですね。逆にこのあたりどうしているかを聞きたくなりましたね。アイデア出しが得意な人ってそれ教えてくれるのかは聴いてみたいですね。なかなかいないのかもしれませんが。

評価や実行などは分けて考える必要がある

解像度としては、インプット→考える→アウトプットを全部一緒にしてしまうと何が「不得意」か見えてこないです。だから分解しているんですね。アイデア出しが苦手というのは、アイデアがうまく採用されないというのもあるのですが、それアイデアの問題か、出し方なのか、そもそも押し付けてないかとか色々ツッコミができそうです。

よって、評価されないのもそういう現場とか会社とか組織とかって課題もあるんですが、全部そうとも言えないので、まず何を出したか、それはどこまでフィードバックを得ているのか、そもそもないのか。

色々と分けて考える必要性はありそうだなと感じました。これ全て分けて考えていれば「苦手」ではないと思うので、ここが潮時というか塩梅だなとも感じましたね。

今回試して良かったこと

スライド共有で可視化する

今回はヒアリングを口頭でやっていても分かりづらいということから、スライドを作って資料を共有=見える形として、ぶつけてみました。

想定どおりで、資料を使ったことで、どこで躓いているかというのが見えやすく、話がしやすくなったのではないか(こちらも相手も)と感じました。こういう資料は大事だなとも言えそうです。

これによって、聞かれて答えるだけのやりとりから、資料でここの部分は出来ている、出来てないを誘発することにもなります。つまりこっちが全て問わなくても対象者が話しやすくなるので話せることにもなりそうだなと感じました。

これは活かせるスキルなので、今後ヒアリングするときは可視化したり、共有したい時などは図解など見せていくといいのかなと感じましたね。

対象者の絞り込み方

ヒアリング自体の対応有無を聞いたことで効率的でした。答えたものを再度聞く形となると、やり方も再現性が高くなりそうです。またそれについて細かく聞くというのも分かりやすい方式といっていいでしょう。

これによって、予め前情報として得た回答に基づいて聞けるのでかなり精度は上がるのではないかなと感じました。一方でリスクやバイアスとしてこれらのアンケート回答が出来る人はいわゆるタスクを副業なり色々とやっている人なので、そのあたりはタスクを募集する時で、平日では主婦等になりやすく、土日だと会社員等も対応するというある種属性が日時募集によって変わることは留意したほうがいいでしょう。今回たまたま気付いたのですが、金曜日と土曜日で2回に分けて聞いたのは良かったなあと感じました。

予算的にもヒアリング1件1,000円として3件で3,000円。タスク自体は1件50円で50人なので、2500円と全体で5,500円程度で一定のサンプルが集まるのはやはり良いと感じました。

ヒアリング自体は個別にアタックすることでもそこまで非効率性はなかったのですが、こちらのやり方もありかなと感じましたね。

今後

アイデア出しが苦手な人の解像度はかなり上がったので一旦これくらいにしておこうと思います。自画自賛ですが違和感発想はインプットした違和感を切り口にしていく作業を言うのですが、これはやはり、インプットと考えるフェーズを強力に支援してくれると感じました。

まずメモしたり、違和感を集めないといけないですから、これがインプットとなります。思いつきだろうがなんだろうが一旦考える場にあげて、メモして可視化します。なぜ気になったかを考えることで、自分の思わぬ気付きや気になった潜在的なことも見つかるかもしれません。

切り口となるというのは、考えるフェーズである種の突破口やヒントとなります。しかも誰かが考えたものでなく、自分が考えたものなので、記憶と武器になりやすいです。こう考えてって人から言われてやるのは楽かどうかは人によりけりですけど、自分で考えて生成できるので自分で考える訓練になるわけですね。

ご協力頂いた皆様ありがとうございました!

筆者プロフィール

- 「シゴクリ」運営者。アイデアの力でお客様に貢献するゼロイチ大好きアイデアマン。ビジネスアイデア相談実績等は200超を超える。好きな言葉は三方良し。詳しい自己紹介、仕事実績も合わせてご覧ください。お仕事メニューやお問い合わせはお気軽にどうぞ。

最新の投稿

アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。

アイデアネタ2024年7月26日思い出はデジタル化はできないが、思い出のきっかけは常に残せるのかも。 アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。

アイデアネタ2024年7月25日るるぶの豆本化に学ぶ。小さくしてみたら面白いかも。 思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。

思考・考え方・メモ2024年7月25日キャリアモデル開発士認定証頂きました。 思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!

思考・考え方・メモ2024年7月25日シゴクリラジオゲスト回。キャリアモデル開発の長沼さんから刺激をもらいました!

リサーチとアイデアの出し方講座

気になる方はハードルを極限まで下げているのでチェックしてみてください!